一颗咖啡豆的诞生

在当今社会,咖啡已然成为一种全球性的流行饮品,深受广大消费者的喜爱。据统计,全球每年有近千万吨咖啡豆被生产出来,源源不断地运往世界各地,走进千家万户。无论是繁华都市的街头巷尾,还是偏远小镇的咖啡馆,都弥漫着咖啡的香气。我们日常所品尝的咖啡,究竟源自何处?一颗咖啡豆又是如何诞生的呢?接下来,就让我们一同探寻咖啡豆背后的奇妙旅程。

咖啡树:孕育咖啡豆的摇篮

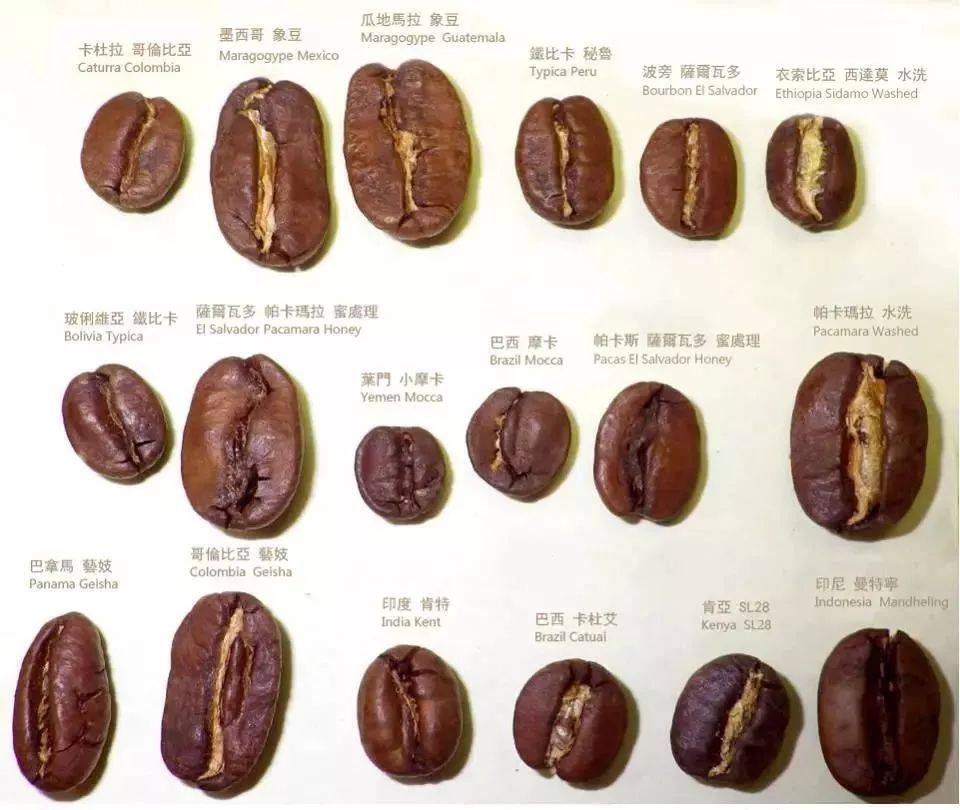

咖啡豆源自咖啡树,咖啡树是一种属于茜草科咖啡属的常绿灌木或小乔木。目前,世界上主要有两大咖啡树种,分别是阿拉比卡(Arabica)和罗布斯塔(Robusta)。阿拉比卡咖啡豆以其细腻的口感、丰富的香气和较低的咖啡因含量备受青睐,约占全球咖啡产量的 60% - 70%,通常生长在海拔较高、气候凉爽、昼夜温差大且土壤肥沃、排水良好的地区,像哥伦比亚、埃塞俄比亚等产地的阿拉比卡咖啡闻名遐迩。罗布斯塔咖啡豆则具有更强的抗病能力,咖啡因含量较高,口味相对浓烈、苦涩,价格较为亲民,主要生长在低海拔、炎热潮湿的环境,非洲、印度尼西亚等地多有种植,常用于制作速溶咖啡或与阿拉比卡咖啡豆混合调配,以增加咖啡的醇厚度。

咖啡树原产于非洲埃塞俄比亚,对生长环境颇为挑剔。它适宜生长在热带或亚热带地区,年平均温度需在 15℃ - 25℃之间,既不能忍受高温酷暑,也畏惧严寒霜冻。年降水量要求在 1500 - 2000 毫米,且降水分布要相对均匀,干旱或过度降雨都会影响其生长。土壤方面,偏好疏松、肥沃、排水良好,pH 值在 5.5 - 6.5 之间的酸性土壤,火山灰质土壤、红壤等是比较理想的选择。此外,咖啡树还需要一定的海拔高度,一般在 500 - 2000 米之间,高海拔地区的低温、较大的昼夜温差有助于咖啡果实缓慢成熟,积累更多风味物质,从而提升咖啡豆的品质。

咖啡树从种植到结果通常需要 3 - 5 年时间,其寿命一般在 20 - 30 年左右,但受品种、生长环境和养护管理等因素影响,有所差异。一些管理精细、生长条件优越的咖啡树,结果期可长达 15 - 20 年。咖啡树每年会有一个开花期,花朵为白色,呈星状,散发着淡淡的茉莉花香,花期过后几个月便开始结果。咖啡果的成熟时间因品种、气候条件不同而有所变化,阿拉比卡咖啡果成熟大约需要 6 - 9 个月,罗布斯塔咖啡果则需 9 - 11 个月左右。在生长过程中,咖啡树需要种植者精心呵护,定期施肥、修剪枝叶、防治病虫害,才能保证咖啡豆的产量与品质。

咖啡果的成熟与采摘

随着时间的推移,咖啡果渐渐成熟,这是咖啡豆诞生历程中的关键节点。咖啡果成熟的标志较为明显,从外观颜色来看,未成熟的咖啡果通常呈青绿色,随着成熟进程,颜色会逐渐转变,先是变成黄色,进而转为橘红色、鲜红色,此时的咖啡果籽粒饱满,营养物质储存充足,果肉软滑,用手指轻轻挤压,咖啡豆便能从果皮中脱离出来,这些果实便是采摘的优质对象。而紫黑色果、干果以及病果属于过熟果,果皮失水皱缩、发酵甚至变干,加工难度大,病果还因受病菌感染,果皮有斑点,这类果实应单独存放,采用日晒法人工加工处理。

咖啡果的采摘方式主要有人工采摘和机械采摘两种。人工采摘犹如一场精挑细选的艺术之旅,采摘者凭借丰富经验和敏锐眼力,以 8 - 10 天为间隔,多次穿梭于咖啡树间,精准地将成熟度恰到好处的咖啡果摘下,确保果实品质上乘。这种方式虽然费时费力,人力与物力投入巨大,成本颇高,但却能最大程度保证咖啡豆的高品质,为当地创造众多就业机会,带来可观收入,故而适合小规模、追求极致品质的咖啡种植园。像埃塞俄比亚的一些传统咖啡庄园,世代沿用人工采摘,只为守护那纯粹的风味。与之相比,机械采摘则像是一场高效的 “大丰收行动”,大型采摘机器在适宜的种植园内大显身手,它们通过震动或旋转等方式,快速将咖啡果从树枝上摇落收集,速度之快令人惊叹,大幅削减劳动力成本,实现大规模生产。然而,机器缺乏精准识别能力,容易误伤未成熟或过熟的咖啡果,采摘过程中的剧烈震动与碰撞,也会对果实造成损伤,影响咖啡品质,运输途中的颠簸同样会加剧这种伤害。全球最大的咖啡生产国巴西,因其大面积平坦的咖啡种植园,较多采用机械采摘,后续再通过精细筛选来弥补品质上的不足。

从果实到生豆:精心处理

采摘后的咖啡果只是咖啡豆诞生历程中的半成品,接下来的处理环节至关重要,它犹如一场神奇的蜕变,将直接决定咖啡豆的风味与品质,不同的处理方式各有千秋。

日晒处理法堪称最古老的咖啡豆处理技艺,带着几分质朴与传统。采摘后的咖啡果,无需脱皮,仅简单清洁去除杂质后,便开启它们的 “日光浴” 之旅。在阳光充足之地,将咖啡果均匀铺展晾晒,每日数次翻动,确保受热均匀,这一晒便是 2 - 3 周左右,直至咖啡豆内部含水量降至 10% - 14%,此时的咖啡豆宛如吸收了阳光与果肉的精华,风味浓烈,散发着类似莓果、花香的发酵香气,甜度颇高。像埃塞俄比亚、巴西等地的一些传统咖啡农场,至今仍沿用此古法,坚守那份自然馈赠的醇厚风味。不过,日晒法对气候条件要求严苛,干燥时间长,易受天气左右,一旦遭遇阴雨,干燥不均、发霉变质等问题便接踵而至,而且过程中杂质混入难以避免,对咖啡豆的纯净度有一定影响。

水洗处理法则走的是精细化、现代化路线。咖啡鲜果先通过果肉筛除机脱皮去肉,仅留果胶、内果皮与银皮,随后放入发酵槽,利用生物发酵 16 - 36 小时,让果胶自然溶解脱离,再经清水反复冲洗,洗净发酵菌与杂质,最后借助机器烘干或日晒干燥,使水分含量达标。整个流程在室内有序进行,有效降低杂质,咖啡豆外观完整,品相上佳,风味稳定柔和,明亮的酸味与清新果香是其标志性特点。如哥伦比亚、肯尼亚等产区的水洗咖啡豆,以其干净纯粹的口感赢得众多咖啡爱好者的青睐。但这种处理方式成本高昂,不仅初期设备投入大,发酵池建设、专业设备采购等费用不菲,而且耗水量惊人,每产出 1 公斤水洗豆大约需消耗 40 - 50 升清水,在水资源匮乏地区着实难以推广。

蜜处理法像是介于日晒与水洗之间的折中艺术。咖啡鲜果先经清洗、除杂,再用脱皮机去除外果皮与果肉,保留果胶层后移至室外晾晒,需使用晒床精心照料,待含水量降至 11% 左右完成干燥,耗时 18 - 25 天。根据保留果胶比例不同,又细分出白蜜(保留 20% 左右果胶)、黄蜜(保留 60% 左右果胶)、红蜜(保留 75% 左右果胶)、黑蜜(保留 90% 以上果胶)等,果胶保留越多,风味越丰富、甜度越高,最终咖啡豆酸味与甜味相得益彰,香气浓郁醇厚。哥斯达黎加的蜜处理咖啡豆声名远扬,不同果胶比例处理的豆子风味各异,为咖啡品鉴增添诸多惊喜。只是蜜处理步骤繁杂,人工成本较高,技术把控难度大,从果胶保留量的精准控制到晾晒过程的精细管理,每个环节都需丰富经验与精湛技艺加持。

完成初步处理后,咖啡豆还需经历干燥、去壳、分级等后续工序。干燥环节旨在将咖啡豆含水率精准控制在 10% - 12%,常见的干燥方式有日晒干燥与机器干燥,前者依赖自然阳光,成本低廉却易受天气干扰;后者虽效率高、稳定性强,但设备投入不菲。去壳则是利用专业脱壳机去除咖啡豆外层的羊皮纸,让咖啡豆以崭新面貌示人。分级如同一场严格的筛选考试,依据咖啡豆大小、形状、密度、颜色等指标分类,确保品质统一,不同等级咖啡豆在风味、口感上各有千秋,满足市场多元需求。至此,咖啡豆从青涩果实华丽转身为风味独特的生豆,为后续的烘焙与冲泡蓄势待发。

烘焙:激发咖啡豆的灵魂

当生咖啡豆被采摘、处理完成后,它们还只是咖啡风味的潜在承载者,而烘焙环节则像是一场神奇的魔法,将咖啡豆的内在潜力彻底激发出来,使其拥有独特的色香味,这也是咖啡风味的主要来源,咖啡味道的 80%取决于烘焙。

烘焙的过程其实是咖啡豆内部发生一系列复杂化学反应的过程。在高温作用下,咖啡豆中的水分首先被蒸发排出,随着温度升高,咖啡豆开始发生褐化反应,原本的绿色逐渐转变为黄色、褐色乃至黑色,同时,咖啡豆内部的糖分、蛋白质、脂肪等成分相互作用,产生出各种香气物质、酸味、甘甜和苦味成分,这些成分的比例变化,直接塑造了咖啡豆最终的风味特征。

咖啡豆的烘焙程度大致可分为浅火、中火、强火三大类,而这三种烘焙又可细分为 8 个阶段,日常常见的主要是浅度烘焙、中度烘焙与深度烘焙。浅度烘焙通常在较低温度下进行轻微加热,时间相对较短,咖啡豆表面颜色较浅,多呈浅棕色,还保留着较高的水分含量,酸度相对较高,由于没有经过长时间高温处理,其中蕴含着更多未被释放出来的芳香物质,所以具有更为明显、清新、芬芳、果味突出等特点,常用于咖啡豆的样品测试以及微批次咖啡豆烘焙。中度烘焙则是将咖啡豆在适中温度下加热,使其表面呈现出较深的棕色,这种烘焙方式能够较好地平衡咖啡豆的酸度和苦味,香气方面更为丰富,同时也保留了一定程度的果味,还增添了一些甜味和均衡感,是较为常见且受欢迎的烘焙程度,适合单品咖啡的制作,能展现咖啡豆本身的特质。深度烘焙是在较高温度下对咖啡豆进行长时间加热,咖啡豆表面变得接近黑色,会产生更多苦涩感,酸度降低,因为长时间高温使得芬芳物质大量挥发,但其具有辛辣、苯基、甜木、巧克力风格等独特香气,并且往往带有明显的油脂感,常用于制作意式咖啡,搭配牛奶后能呈现出浓郁醇厚的口感。

在工业化的烘焙过程中,有着严谨的流程。首先是去除水分阶段,咖啡生豆含水量一般在 7% - 11%,倒入烘豆机后,需要一定时间吸收热量,蒸发多余水分,此阶段咖啡豆外观及气味变化不明显。接着进入转黄阶段,多余水分排出后,褐化反应启动,咖啡豆结构仍紧实,开始散发类似印度香米及烤面包般的香气,逐渐膨胀,表层银皮脱落被抽风装置收集。随后是第一爆阶段,褐化反应加速,咖啡豆内产生大量二氧化碳及水蒸气,内部压力剧增,咖啡豆像爆米花一样爆裂,体积迅速增大近两倍,发出清脆声响,此时熟悉的咖啡香味开始散发,烘豆师可依据需求决定何时结束烘焙。第一爆结束后进入风味发展阶段,咖啡豆表面较为平滑但仍有少许皱褶,这个阶段决定了咖啡最终上色深度与实际烘焙深度,烘豆师要拿捏好熟豆产品最终呈现的酸味与苦味,烘焙时间越长,苦味越强。最后是第二爆阶段,咖啡豆再次出现爆裂声,不过声音较细微且更密集,一旦烘焙到第二爆,咖啡豆内部油脂更容易被带到豆表,大部分酸味消退,产生一种 “烘焙味”,这种风味源于炭化或焦化作用,到这个阶段继续烘焙就需谨慎,否则不仅会破坏风味,还可能因温度过高引发火灾。

不同烘焙程度的咖啡豆在风味、香气和口感上差异显著,为咖啡爱好者们提供了丰富多样的选择,无论是喜欢清新果香、醇厚均衡还是浓郁厚重口感的人,都能找到契合自己口味的那一款咖啡豆。

研磨与萃取:释放咖啡风味

经过烘焙的咖啡豆,已然具备了独特风味,而研磨与萃取环节则是将这些风味完美释放的关键步骤,它们如同一场精密的协同作战,决定着我们最终品尝到的咖啡滋味。

研磨,是打开咖啡豆风味大门的钥匙。不同的研磨程度对咖啡风味有着深远影响。咖啡豆磨得越细,与热水接触的表面积越大,风味物质溶解速度越快,萃取出的成分越多,咖啡浓郁醇厚,但也容易导致过度萃取,产生苦涩味;反之,咖啡豆磨得越粗,与热水接触面积小,萃取阻力减少,咖啡成分难以充分溶出,口感清淡、薄弱,不过杂味也相对较少。为了保证咖啡口味的纯正,咖啡必须在冲泡前再研磨,因为咖啡的香气极易挥发,现磨能够缩短咖啡暴露在空气中的时间,确保新鲜度以及口感风味。

选择合适的研磨工具至关重要。目前市面上有手动和电动两种类型的磨豆机。手动式磨豆机能够更好地掌控粉末大小和均匀度,操作过程中可以根据个人感觉微调,但较为费力,适合对咖啡制作有较高追求且享受研磨过程的爱好者;电动式磨豆机则更加方便快捷,效率高,不过需要注意调整好时间和速度,以免过度粉碎,常用于咖啡馆等商业场所或追求便捷的家庭用户。此外,依据不同的萃取方式,研磨度也需精准适配。极细粉主要用于意式浓缩咖啡,细磨粉适用于滴滤式冲泡,中度偏细、中度粉常用于滤纸手冲以及虹吸式冲泡,粗磨粉则与法压壶冲泡相得益彰。

萃取,是将研磨好的咖啡粉中的风味物质与水融合的过程,其核心在于让咖啡精华亲水溶解,并分离咖啡溶液和咖啡渣。常见的萃取方式有浸泡式、煎煮式、渗透式、滴滤式、真空过滤式、加压浸润式等。浸泡式萃取,如爱乐压、法压壶等器具的使用方法,是将咖啡粉与热水充分混合后先静置一段时间再萃取,味道平衡,方便萃取易溶部分,但总体萃取效率较低;煎煮式萃取以土耳其咖啡壶为代表,将咖啡粉磨得很细后直接放入锅中烹煮至沸腾,口味独特,不过残渣较多;渗透式萃取常见于摩卡壶,利用蒸汽压力使热水循环萃取出咖啡,口感浓郁,带有油脂层;滴滤式萃取通过将咖啡粉倒进滤杯再注入热水,用分享壶承接滴滤出的萃取液,手冲咖啡多采用此方式,受研磨度、手法、水温、滤纸等因素影响,风味多变;真空过滤式的虹吸壶,使用上下两个玻璃壶融合浸泡的萃取方式,口感浓郁、厚实且圆润,但对萃取水温与时间的拿捏要求较高;加压浸润式主要用于意式浓缩咖啡,借助高温、高压的水对研磨好的咖啡粉进行加压萃取,浓度、香气、油脂及溶解的固体量都比较高。

在萃取过程中,粉量、水温、萃取时间等因素同样关键。一般而言,咖啡粉量多,苦味强酸味弱;水温越高,苦味越强,酸味越弱;萃取咖啡液越多,苦味越弱,酸味越强。以手冲咖啡为例,先将滤纸湿润贴合滤杯,倒入适量咖啡粉轻轻晃动使粉层均匀,再缓慢注入热水,控制水流速度与落点,让咖啡粉充分浸润,通常萃取时间在 2 - 3 分钟,便可得到一杯风味俱佳的手冲咖啡。不同的咖啡豆、研磨度与萃取方式相互搭配,能够创造出千变万化的咖啡风味,满足每一位咖啡爱好者的味蕾。

品味咖啡,感受咖啡豆的魅力

至此,我们一同领略了咖啡豆从咖啡树开花结果,历经采摘、处理、烘焙、研磨与萃取等诸多环节,最终化作杯中香醇咖啡的奇妙旅程。每一颗咖啡豆都凝聚着大自然的慷慨馈赠与无数劳动者的心血汗水,其诞生过程饱含着对品质的执着追求与对美味的不懈探寻。

当我们再次手捧一杯咖啡,轻嗅那馥郁香气,品味那醇厚滋味时,脑海中浮现出咖啡豆诞生历程中的一幕幕,便能更深切地感受到这份美味的来之不易。无论是咖啡种植园里,茶农们顶着烈日悉心照料咖啡树的身影;还是加工厂中,工人们严谨把控每一道工序的专注神情;亦或是烘焙师们凭借精湛技艺,让咖啡豆在高温下释放灵魂的瞬间,无一不让这杯咖啡承载了更多的意义。

愿大家在今后品味咖啡之际,都能多一份对咖啡豆背后匠心与努力的敬意,尽情享受咖啡带来的美好时光,让每一口咖啡都成为一次难忘的风味之旅。