乌干达,这个横跨赤道的非洲国家,被誉为 “非洲珍珠”,拥有丰富的自然资源与农产品。其大湖畔的咖啡产地更是独具特色,在世界咖啡版图中占据重要地位。

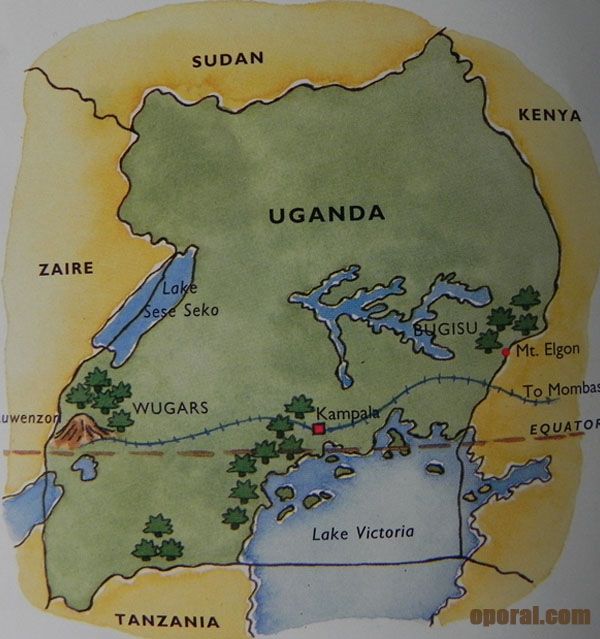

乌干达全境大部位于东非高原,多湖,平均海拔 1000 - 1200 米,有 “高原水乡” 之称。其中,维多利亚湖是世界第二大淡水湖,占据了乌干达 42.8% 的国土面积。环绕广大维多利亚湖的盆地主要栽种的是罗伯斯塔,这是乌干达的原生咖啡。阿拉比卡咖啡豆则生长在海拔较高的东部边境埃尔贡山山麓与西部边境的鲁文佐里山脉。两种咖啡豆在乌干达的栽种比率大约是 4:1,然而就世界咖啡产量而言,则是阿拉比卡占大宗。

根据乌干达咖啡发展署的统计,该国 134 个行政区中,有 112 个种植咖啡。在中部区域偏乡,咖啡树随处可见。行驶在泥土路上,两侧最常见的作物除香蕉及各样热带果树外,就是咖啡。乌干达乡村的小农户通常会在住家周围的土地上种植多样作物以自给自足,香蕉、木薯、地瓜、马铃薯、豆类等都是主要粮食作物。他们也会种上芒果、木瓜、波罗蜜等果树供自家食用。种植咖啡则完全是为了变现,因咖啡不能果腹,当地也一直未曾培养起喝咖啡的文化。小农户们会将咖啡与其他作物混合耕种。最普遍的组合就是香蕉与咖啡,香蕉树可以为对温度变化极为敏感的咖啡树提供遮荫,且在少雨的干季仍能保持水分,不与其他作物争夺灌溉用水。

咖啡作为继石油之后第二大贸易商品,是世界上约 1 亿多农民赖以维生的作物。在乌干达全国上下有约 8% 的人口,超过 500 万人的生计与咖啡有关。正因咖啡产业具极大经济效益,且影响众多人口,长久以来人们投注心力研究如何透过咖啡帮助乡村发展、消除贫穷,乌干达也不外乎如此。

乌干达的咖啡种植历史悠久。如果说埃塞俄比亚是阿拉比卡小粒咖啡的发源地,那么乌干达便是罗布斯塔的故乡了。起先,英国人在乌干达鼓励种植罗布斯塔,这一低海拔物种。乌干达一百年前,从埃塞俄比亚引进阿拉比卡种,开始种植阿拉比卡咖啡。到 1914 年,欧洲和亚洲的农民已经建立了 135 个种植园,占地超过 5.8 万英亩,大部分位于乌干达中部。然而,当 20 世纪 20 年代价格下跌时,这种作物就被放弃了。历史记载表明,二战后,乌干达强制种植棉花和甘蔗等作物。随着时间的推移,乌干达种植了质量非常好的罗布斯塔咖啡。1925 年,咖啡占乌干达商品出口的 1%。作为对政府推广服务的回应,咖啡产量持续增长,成为家庭收入的主要来源,也是国家外汇收入的主要贡献者。1929 年,为了简化咖啡生产和营销活动的需要,成立了咖啡产业委员会,主要目标是解决质量问题。1940 年代合作运动的诞生,咖啡种植才真正发展起来,咖啡取代了棉花成为主要的出口作物。1946 年,成立了农作物部门,目的是通过大力推广此物种,来扩大罗布斯塔咖啡种植。1959 年,咖啡产业委员会负责咖啡定价。同年,咖啡市场委员会成立,负责乌干达咖啡的销售。1962 年独立后,咖啡营销委员会全面控制了咖啡行业。1969 年通过了《咖啡法》,对咖啡行业的各个方面实行垄断。1971 - 1979,乌干达所有其他出口实际上都停滞不前,但咖啡贸易蓬勃发展,仍然是乌干达的主要外汇收入来源。1984 年至 1986 年间,欧洲经济共同体资助了一项咖啡康复计划,该计划将改善咖啡生产作为重中之重。该计划还支持研究,推广工作和培训计划,以提高咖啡农的技能并了解他们在经济中的作用。1990 年,政府为了改善咖啡的生产,进行了改革。1991 年 1 月咖啡营销委员会被分为两个实体:咖啡营销委员会有限公司和乌干达咖啡发展局。1991 年 7 月,乌干达咖啡发展局成立正式成立。

乌干达全国 112 区域都有种植咖啡。罗布斯塔咖啡种植在乌干达中部、东部、西部和东南部的低海拔地区,海拔高达 1200 米。阿拉比卡咖啡种植在东部埃尔贡山斜坡的高地地区及西南部地区的 Mt. Rwenzori and Mt. Muhabura(海拔 1500 - 2300 米)。罗布斯塔原产于乌干达,主要有 ' 恩甘达 Nganda' 和 ' 埃瑞克塔(Erecta)' 两个品种。阿拉比卡种主要有 SL - 28,SL - 14,鉄比卡(Typica),肯特(Kent)。乌干达咖啡加工主要是湿法加工(水洗)和干法(日晒)加工。罗布斯塔咖啡大多数是日干法加工,也有少部分湿法加工。一般湿法加工质量比干法加工质量要高。乌干达有 537 家干法加工厂,22 家湿法加工厂。乌干达咖啡分级和肯尼亚很像,通过大小和密度来分级。目前乌干达拥有大约 36 家出口分级工厂。乌干达每年平均出口 350 万袋咖啡,罗布斯塔占 80%,阿拉比卡占 20%。大多数罗布斯塔进入商品市场,但乌干达有潜力生产最高品质的罗布斯塔,因为其独特的风味伴随着良好的生长条件,包括土壤肥力,相对高度和气候。在此基础上建立了罗布斯塔卓越项目的中心。目前,乌干达每年的咖啡产量都可以达到三百万袋到四百万袋之间,位居世界第八。2017/18 年,在册的出口公司 92 家,咖啡占出口总收入的 18%。其罗布斯塔出口量占全世界的 7%。

二、咖啡种植区域

1. 环绕维多利亚湖盆地

乌干达的维多利亚湖盆地主要栽种乌干达原生咖啡罗伯斯塔。罗伯斯塔原产于乌干达,主要有 “恩甘达 Nganda” 和 “埃瑞克塔(Erecta)” 两个品种。这里的咖啡种植区域广阔,环绕着世界第二大淡水湖 —— 维多利亚湖。盆地的地理环境为罗伯斯塔的生长提供了适宜的条件,虽然其在国际市场上的单价相对较低,但凭借独特的风味和良好的生长条件,乌干达的罗伯斯塔咖啡在世界咖啡市场中仍占据一定地位。

2. 东部边境埃尔贡山山麓

东部边境的埃尔贡山山麓生长着优质的阿拉比卡咖啡豆。这里海拔较高,气候适宜,为阿拉比卡的生长创造了良好的环境。乌干达的阿拉比卡种主要有 SL - 28,SL - 14,鉄比卡(Typica),肯特(Kent)等。其中,SL14 不但风味佳,具备抗旱性,并且栽种两年后即可采收,相当符合农民的需要。埃尔贡山地区的咖啡以其果味浓郁而闻名,农民在埃尔贡山的南部和西部的斜坡上种植咖啡。这里的咖啡在每年的 1 月或 2 月便可供应出口。

3. 西部边境鲁文佐里山脉

西部边境的鲁文佐里山脉同样种植着阿拉比卡咖啡豆。该地区有着 “月亮之山” 的美称,周围环绕着令人惊叹的冰川和雪山,山顶常年笼罩在薄雾中。这里的自然环境为咖啡带来独特风味,种植在海拔 1500 - 2300 米的山坡上,当地多元且多变的自然环境为种植风味丰富的咖啡提供了完美的条件。鲁文佐里山种有乌干达日晒处理的阿拉比卡种,名为‘珠戈’(drugar),带有酒味、果香和较好的酸度。

三、咖啡种植方式

当地小农户通常将咖啡与香蕉等作物混合耕种。香蕉树为咖啡树提供遮荫和保持水分,这种种植方式既充分利用了土地资源,又有利于咖啡树的生长。

在乌干达,小农将他们的咖啡树与传统粮食作物间作作物,通常利用香蕉树和其他树荫。在这种自给自足的条件下,咖啡自然生长,平均每年开花两次。小农户们最普遍的组合就是香蕉与咖啡,香蕉树可以为对温度变化极为敏感的咖啡树提供遮荫,且在少雨的干季仍能保持水分,不与其他作物争夺灌溉用水。例如,在行驶在泥土路上,两侧最常见的作物除香蕉及各样热带果树外,就是咖啡。乌干达乡村的小农户通常会在住家周围的土地上种植多样作物以自给自足,香蕉、木薯、地瓜、马铃薯、豆类等都是主要粮食作物。他们也会种上芒果、木瓜、波罗蜜等果树供自家食用。种植咖啡则完全是为了变现,因咖啡不能果腹,当地也一直未曾培养起喝咖啡的文化。

这种咖啡与香蕉混合耕种的方式,不仅体现了乌干达农民的智慧,也为乌干达的咖啡产业发展提供了独特的模式。一方面,香蕉树为咖啡树提供了适宜的生长环境,使其能够在乌干达的气候条件下茁壮成长。另一方面,这种混合种植方式也充分利用了土地资源,提高了农业生产的效率。

总之,乌干达的咖啡与香蕉混合耕种方式是一种可持续的农业生产方式,既有利于咖啡树的生长,又充分利用了土地资源,为乌干达的咖啡产业发展做出了重要贡献。

四、咖啡特点

1. 口感独特

乌干达咖啡豆的口感独特韵味令人难以忘怀。罗伯斯塔咖啡豆口感浓郁,带有水果和花香味,同时还有淡淡的巧克力味,色泽深浅适中,呈现出明亮的黄色。阿拉比卡咖啡豆则具有果味浓郁的特点,如东部边境埃尔贡山山麓的阿拉比卡咖啡豆,以其浓郁的果香而闻名。而西部边境鲁文佐里山脉的阿拉比卡咖啡豆,名为 “珠戈”,带有酒味、果香和较好的酸度。不同地区的咖啡豆各具特色,为咖啡爱好者带来丰富的口感体验。

2. 高品质无污染

乌干达咖啡豆严格按照国际市场标准进行筛选,确保了其高品质无污染的特性。乌干达的咖啡种植区域拥有得天独厚的自然条件,如适宜的气候、肥沃的土壤等,为咖啡豆的生长提供了良好的环境。同时,乌干达的咖啡种植采用可持续的方式,如使用有机肥料、垂直种植和小批量种植等,减少了对环境的影响。此外,乌干达的咖啡加工方式也保证了咖啡豆的品质,罗布斯塔咖啡大多数采用日干法加工,也有少部分湿法加工,一般湿法加工质量比干法加工质量要高。乌干达还有众多的出口分级工厂,对咖啡豆进行严格的分级,确保了出口咖啡豆的品质。这些因素共同作用,使得乌干达咖啡豆成为高品质无污染的代表,适合制作各种口味的咖啡。

五、咖啡产地环境

1. 自然环境优越

乌干达全境大部位于东非高原,多湖,平均海拔 1000 - 1200 米,有 “高原水乡” 之称。维多利亚湖等湖泊调节着气候,为咖啡生长创造了良好条件。

维多利亚湖等众多湖泊的存在,使得乌干达的气候更加温和湿润。这些湖泊就像巨大的天然调节器,在炎热的季节带来凉爽的微风,在干燥的时候释放水汽,维持着相对稳定的湿度。这种适宜的气候条件,为咖啡树的生长提供了理想的环境。无论是罗布斯塔还是阿拉比卡,都能在这样的气候下茁壮成长。

2. 土壤肥沃

境内多高山,谷底河湖众多,土壤肥力高,适合咖啡种植。

乌干达境内高山林立,东非大裂谷的西支纵贯西部国境,谷底河湖交织。这样的地理环境造就了肥沃的土壤。丰富的矿物质和有机物质,为咖啡树提供了充足的养分。无论是在东部边境埃尔贡山山麓,还是西部边境鲁文佐里山脉,亦或是环绕维多利亚湖的盆地,肥沃的土壤都为咖啡的生长奠定了坚实的基础。罗布斯塔咖啡和阿拉比卡咖啡都能在这片肥沃的土地上展现出独特的风味和品质。

六、咖啡产地旅游推荐

乌干达不仅是咖啡产地,也是旅游胜地。游客可以在这里欣赏美丽的自然风光,体验当地的文化风情,还可以参观咖啡种植园,了解咖啡的生产过程。

乌干达全境大部位于东非高原,多湖,有 “高原水乡” 之称。这里的自然景观丰富多样,为游客提供了众多的旅游选择。维多利亚湖作为世界第二大淡水湖,其湖光山色令人陶醉。游客可以乘船游览湖泊,欣赏周边的山脉和岛屿,感受大自然的宁静与美丽。

对于咖啡爱好者来说,参观咖啡种植园是不可错过的体验。在乌干达的咖啡种植区域,游客可以亲眼看到咖啡树的生长环境,了解咖啡的种植和采摘过程。例如,环绕维多利亚湖盆地的咖啡种植园,游客可以在这里看到乌干达原生咖啡罗伯斯塔的种植情况,了解其品种特点和生长条件。东部边境埃尔贡山山麓和西部边境鲁文佐里山脉的咖啡种植园也是热门的旅游景点,游客可以在这里欣赏到美丽的自然风光,同时了解阿拉比卡咖啡豆的种植和加工过程。

此外,乌干达还有丰富的文化风情等待游客去体验。当地的小农户们将咖啡与香蕉等作物混合耕种的方式,体现了乌干达农民的智慧和独特的农业文化。游客可以参观当地的乡村,了解小农户们的生活方式和传统文化。在乌干达的集市上,游客还可以购买到当地的手工艺品和特色农产品,如用香蕉叶制作的工艺品等。

总之,乌干达的咖啡产地旅游不仅可以让游客欣赏到美丽的自然风光,还可以体验当地的文化风情,了解咖啡的生产过程。无论是咖啡爱好者还是普通游客,都能在乌干达找到属于自己的旅游乐趣。

七、咖啡产业面临的挑战与未来

1. 生产端难题

乌干达咖啡产业在生产端面临着诸多难题亟待解决。首先是咖啡品质低落,有人进行田野调查时发现,农户采收的咖啡果实近半数会在筛选过程中被淘汰,导致收购价一直处在低档。农户急于变现,没有心思进行筛选甚至初步加工,而若进行初步曝晒加工,收入足以翻倍,但小农缺乏加工的动力和渠道。其次是加工技术缺乏,偏乡咖啡小农没有渠道接触、学习更好的咖啡处理与加工方式,只能等待附近较大农户收购咖啡果实,转手卖给城镇的咖啡处理厂进行加工。在一项对卢安达咖啡经济的长期研究中,拥有初步加工技术的咖啡农收入增长速度比对照组快了 82%,可见加工技术对小农收入影响巨大。此外,没有合作管理系统也阻碍了咖啡产业的发展,若咖啡农能将所有咖啡产出集结起来,总生产量便大到足以一起进行加工,并以更好的价格卖出,但目前合作管理系统的缺席使得偏乡小农没有获得加工技术的管道及议价能力。

2. 消费端阻碍

乌干达咖啡在消费端也面临着阻碍。一方面,罗伯斯塔咖啡豆在国际间单价较低,乌干达因气候、地形等因素以种植罗伯斯塔为主,在外销竞争中相对弱势。另一方面,乌干达国内缺乏成熟咖啡市场,主要原因有二:一是当地根深柢固的饮茶文化承袭自前殖民母国英国,人们在乡间会泡茶却极少喝咖啡;二是偏低的消费力阻碍了国内咖啡市场的发展。此外,有趣的是,比起喝咖啡,人们似乎更常嚼食咖啡豆,在车辆往来频仍的地区,经常能见到人们在路旁兜售咖啡豆,司机们也会买上一包咖啡豆嚼食以提神。

3. 未来展望

虽然乌干达偏乡小农依靠咖啡脱贫还有很长的路要走,但咖啡产业仍有巨大的发展潜力。在生产端,需要提升咖啡豆的品质,为咖啡农提供获取加工技术的管道,并促使他们与其他小农建立合作。政府方面也在采取措施,如乌干达咖啡发展局推出咖啡路线图,目标是到 2025 年生产 2000 万袋咖啡,并通过为农民提供幼苗、推广服务和引导农民获得良好的农业实践等干预措施来增加产量,促进出口。同时,乌干达驻中国、英国、美国、沙特等使团开启了品尝乌干达咖啡的宣传活动,积极开拓国际市场。在消费端,可以通过推广咖啡文化、提高居民消费力等方式来培育国内市场。虽然面临诸多挑战,但只要各方共同努力,乌干达的咖啡产业未来可期。